| |

|

后记

坦纳先生已经结束他的八天中国之行顺利回到苏黎世。除参加青海湟源做了关于历史人类学的演讲之外,他还在北京中央民族大学民族学与社会学学院做了题为“Switzland for Sale—二十一世纪初关于瑞士国家形象的历史人类学思考”的演讲。他说这八天对他来说非常短暂、非常有意思,青海和北京、中国的民俗学者和人类学者都给他留下了极其美好和深刻的印象。他感谢会议的主办者青海省社会科学院赵宗福先生和中国民俗学会叶涛先生的邀请,感谢期间中国学者对他的关照和饶有兴趣、启发的交流,帮助他了解中国和中国的学术风格。我个人非常荣幸能有机会全程陪同坦纳先生,和他的谈话总能令我耳目一新、受益匪浅。坦纳的书面演讲稿措辞精炼,是书面风格,而非口语风格。我虽然尽力准备,仍不能尽善尽美。这山寨版的同声翻译,于他于我都没有经验。加之,内容上也有些临时的改动。首先我发现用德语表述和汉语表述在逻辑顺序上不完全相同,甚至有前后颠倒的地方。而坦纳先生在准备英文的ppt文件时,也发现原稿的逻辑也有可以做调整的地方。所以,无论他的演讲还是我的翻译都有即兴发挥的地方。会下,我向他承认,在翻译过程中夹带了私货,并没完全忠实他的原话。他说:我发现了,虽听不懂你的汉语,听到你提到的名字,猜个大概,就把那些可能被你说过的话跳过了。至少他比较有把握,我不会曲解、误读他的文字。这一点儿把握我也是有的。只是有翻译不好、表述不周密的地方请大家迁就。从技术层面和内容层面上看,我们这次进口德国货的尝试可以说是成功的。报告结束后的当天晚上,坦纳先生和我在西宁的夜色中找冰镇啤酒庆祝首次合作的成功。当我们终于从一家行将关门的饭店里淘来两瓶我家乡的雪花啤酒,每人手握一瓶站在西宁美丽的街心公园碰瓶时,坦纳说:“我想我们现在可以互相称以你相称了,我叫雅各布。”我当然欣然同意。能把工作上的同事关系转化成朋友关系,哪怕这友谊还如此脆弱你还得如履薄冰般的呵护,那也是值得高兴的啊。后来我还问他:“你什么时候还能来中国呢?”他说:“两年之内大概不太可能。”因为明年他要去德国弗莱堡大学的一个研究中心当高访,写一部瑞士历史的大部头。我多么期待能早日再给他当翻译。

坦纳在青海,参与了很多仪式。陪同他参加仪式的整个过程,便是我的仪式。现在我们的仪式都结束了。也许我现在想去找他谈话,不用先在秘书那登记约预约了,但是可以肯定的是,一个瑞士的教授肯定没有那么多时间和我天南地北地聊,象过去的这个星期那样。所以还是那句话,感谢主办者赵、叶两位教授给我创造的机会,去近距离地领略一个天才人物的智慧火花。感谢同事和朋友,帮助我履行关照坦纳先生的责任,除了那些我记不清姓名的青海地主以外,在同行的圈子里,尤其想提到你们的名字:叶涛、巴莫、尹虎彬、任双霞、王杰文、钟宗宪和朱刚。

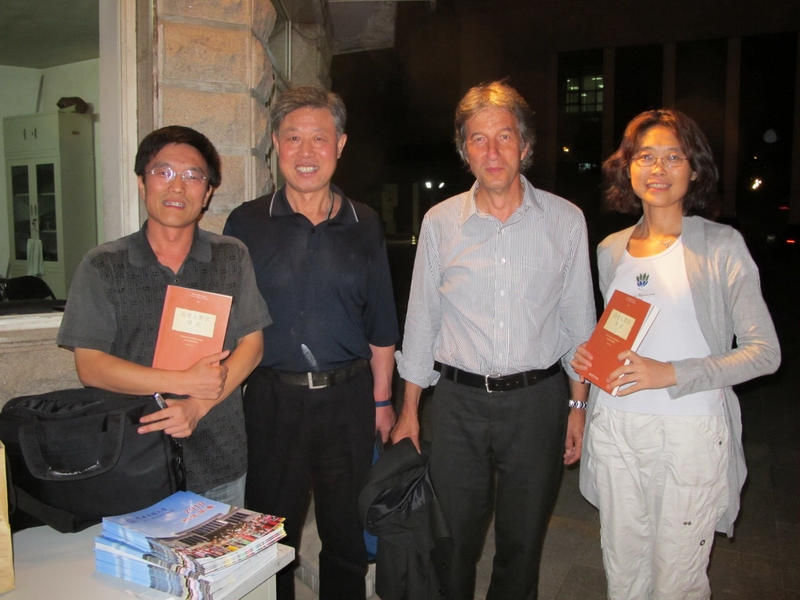

坦纳教授与《历史人类学导论》的译者白锡堃老师(右二)相逢 (吴秀杰 供图)

最要感谢的是坦纳《历史人类学导论》的译者白锡堃老师。翻译这本书的难度很大,功德更大,但报酬很少。没有这个中文译本,我肯定不会想到请坦纳来中国。可以吹牛的是,我有一本同时有作者和译者签名的《历史人类学导论》可以珍藏。有这样偏得的,除我以外,到目前为止,只有叶涛兄一人。

(吴秀杰,八月二十七日写于北京飞往柏林的途中)

继续浏览:1 | 2 | 3 |

文章来源:民俗学论坛 2010-8-28 03:11

【本文责编:思玮】

|

|

|