| |

|

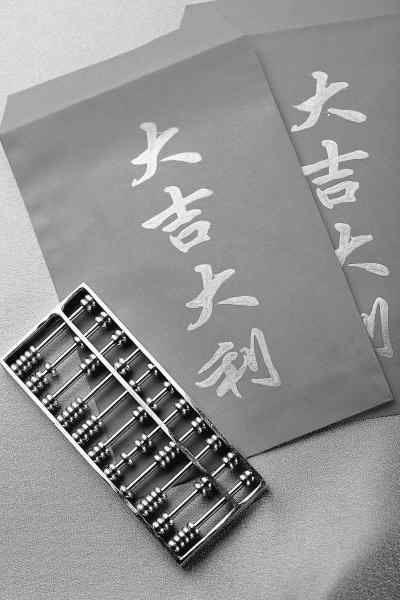

岭南派“利是”

王扉

多年前我初到广东时,曾遭遇新春“逗利是”的尴尬。那年春节后上班的第一天,和同事在办公室遇上了,年长一点的就会问,“小伙子结婚了没?”“还没,那还不说些吉利的话来呀?”愣头愣脑的我那时浑然不知“利是”这码事,只会简单地说些“新年好”、“春节愉快”之类,结果人家不依,再三提示要“大吉大利”的,直到我说出“恭喜发财”,同事这才眉舒眼笑,派给我一个小红包……

“利是”又称“利事”,取其大吉大利、好运连连之意。有点类似内地的压岁钱。据岭南民俗专家叶春生介绍,“派利是”原本是广东春节的习俗,最早的“利是”是一种类似于钱币、拿来辟邪的吉祥物。老人家用红线把它串成一串,在年三十晚,压在小孩的枕头下,给他辟邪,叫压祟。后改为年岁的岁,使用了铜钱,现在大家就是封一个红包,表示“利是”,也是压岁。而笔者从《燕京岁时记》查知,古时的压岁钱有两种:一是“以彩绳穿线编作龙形,置于床脚,谓之‘压岁钱’。”二是“尊长赐小儿者,亦谓之‘压岁钱’”。可见岭南“利是”年俗应该就是源自中原的压岁钱。但和压岁钱不一样的是,“利是”在岭南有了自己特有的地方内容,除了亲族的长幼之间需“派利是”之外,同事之间在新春开工的这一天也需“派利是”。一般有三种形式:老板向员工派“开工利是”;已婚的向未婚的“派利是”;未婚的向已婚的“逗利是”。据说“利是”派得越多的人,新的一年里会财源广进,福运越多。

说到老板向员工派发“开工利是”,其涨落与单位效益的好坏以及经济大环境是否向好息息相关,也直接关联到打工一族的心事。是走是留,也许在领到“开工利是”的那一刻,有的人就已经在做一个或许艰难或许并不艰难的决定。广东职场在开年之后都会有大规模的跳槽风,到不到单位拿“利是”以及“利是”的大小,都是观察职场的风向标。记得《红楼梦》第五十三回中,有一段贾珍跟尤氏谈论春恩赏银的“皇恩浩大,想的周到”。贾珍说:“咱们家虽不等这几两银子使,多少是皇上天恩。早关了来,给那边老太太见过,置了祖宗的供,上领皇上的恩,下则是托祖宗的福。咱们那怕用一万银子供祖宗,到底不如这个又体面,又是沾恩锡福的。”在笔者看来,这广东老板派发“开工利是”,是有点古时皇上“春恩赏银”的意思。员工也多少有点贾珍的心态——哥讨的不是“利是”,而是尊重,是认同。

(作者系作家)

继续浏览:1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

文章来源:人民网-《人民日报》 2011年02月01日08:21

【本文责编:思玮】

|

|

|