|

情节跌宕

伴随着噼里啪啦的鞭炮声,舞蹈在空旷的场地拉开大幕,众多角色纷纷投入其中,场面井然有序。

舞蹈的大体情节分为四段,第一段为“起师”:意为告祖先仪式开始,“苟它”站在祭台前敲大鼓念白,大致意思为“大鼓呀大鼓,今天请你把各位祖先神灵召来跟我们团聚吧,我们有丰收的稻谷,有香甜的米酒,打猎打到了山猪,妇女们织出了美丽的衣服,我们没有忘记祖先神灵,我们共同庆祝这美好的节日”。

苟它念完之后,带着众舞者围着四个舂臼绕行,称为“走四”,请四方祖先神灵归来,手持鲤鱼灯、灯笼等,舞者在前照明带路。

舞蹈的第二段为“开阙”:意为活着的亲人迎接祖先神灵归来。“苟它”带舞者绕着6个舂臼转圈,表示迎接的路途长远。

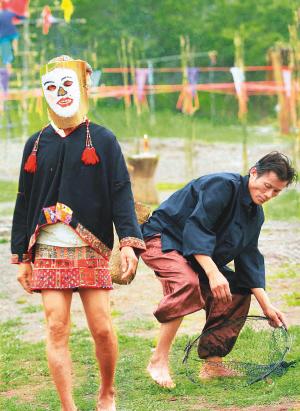

开阙结束,第三段为“挽嚷”,此为该舞蹈的精华部分,活着的人与归来祖先神灵同乐,舞者围着排成两行的12个舂臼追逐玩耍,并表演点种山栏(一种旱糯米稻)、狩猎(猎人和装鹿者表演)、捕鱼(丑角“批鲁”捕鱼,边放竹篓边漏掉,引人发笑)、丑角“爬秃”用草绳表现交配动作,追逐女性,意为祖先们敬请放心,我们的后代生生不息。戴面具者装疯卖傻,代表祖先神灵归来与活着的亲人同乐。其他参加的村民随着锣鼓跳抛手舞、踢脚舞,时唱山歌助兴舞蹈第四段为“走洪围”,意为送祖先神灵归去。场上燃香,四周烧柴,灯火通明,“苟它”带着众人绕着门字型竹排蜿蜒穿行,在热烈的气氛中结束。最后解开缚在竹子上的绳结,表示祖先神灵已消灾解难,保佑全村风调雨顺,老少平安。

老古舞中的捕鱼者

王海昌说,在古老的黎族舞蹈中,分众多角色,并将整个舞蹈分成段落,各有不同主题,可见舞蹈在黎族人民中有着深刻的表现形式。老古舞表现黎族人民自原始社会以来形成的祖先崇拜祭祀议式和传统生产、生活习俗,有千百年的民间传承历史。同时,展示有本民族特色的民间音乐和民间舞蹈,也是民间自娱自乐的方式。

省非物质文化遗产保护专家符策超看了老古舞后评价,老古舞传递着原始社会以来人类繁衍、生产和生活、宗教信仰等许多重要信息,是人类历史的活化石,对人类学、民族学、民俗学研究有着重要价值,且有较高的艺术欣赏价值。

据白沙黎族自治县文体局负责人介绍,随着时代变迁和时尚文化的冲击,祭祀祖先的仪式逐渐消逝,老古舞有消亡之危。目前县里相关部门正在保护有代表性的老古舞队伍。同时,吸取老古舞之精华,不断提高民间艺术研究水平。

继续浏览:1 | 2 | 3 |

文章来源:中国新闻网-海南日报 2010年12月13日 15:58

【本文责编:思玮】

|