|

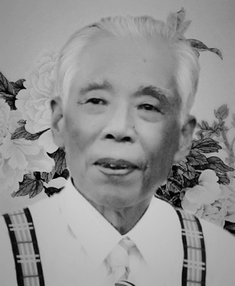

一代老生张桂凤 一代老生张桂凤

张桂凤是当年大名鼎鼎的“越剧十姐妹”之一,被誉为“性格演员”“越剧老生泰斗”,前后为六代越剧演员配过戏。

2012年3月4日凌晨,这位著名的越剧演员因病在沪去世,享年89岁。张桂凤一生为越剧老生行当的成熟、发展做出了卓越贡献,2008年被文化部命名为越剧的国家级代表性传承人。

张桂凤出生于浙江萧山坎山镇,1936年入科班学戏,拜袁曾灿为师,工老生,兼习小生、花脸;1941年,张桂凤来到上海,拜绍剧名演员筱芳锦为师,学会了《二堂放子》、《斩经堂》等绍剧;1942年转到袁雪芬从事新越剧的大来剧场演戏;1954年参加华东区戏曲观摩演出大会,扮演《打金枝》中的唐皇,获一等奖。

张桂凤一生在艺术上孜孜以求,好学不倦,唱腔刚劲质朴,自成一格。她塑造人物活灵活现、惟妙惟肖,参演的剧目非常多,也留下了大量经典的艺术形象。虽然她主工老生,但塑造的舞台形象不仅限于老生,比如《西厢记》中的崔夫人是老旦,而《祥林嫂》中的卫癞子接近丑角。张桂凤善于广泛吸收其他艺术门类的精华,她曾说自己受周信芳创立的麒派影响,才能将程式化与生活化相结合,演好角色。

张桂凤对艺术一丝不苟,经常边走路边吃饭边背戏。同时,她对同台的人要求也很严格,对手的唱念做打有不对的地方,她往往会直截了当地提出看法,并提出改进意见,直到帮对方把这段戏改好。与张桂凤合作过的编剧几乎都与她发生过争执,但还是喜欢把剧本送到她手里,因为本子到她手里转一圈,总会有所提升。袁雪芬曾经说:“张桂凤这个人脾气大,本事也大,她在业务上的钻研和成绩是不可替代的。” 据她的一位徒弟回忆,张桂凤还有一个“不近人情”的要求,就是不许学生们生病,她认为身体是演员的本钱,生病是对观众不负责任。一次某位徒弟在演出前感冒了,张桂凤生气地责问她,不过事后又会用冬虫夏草炖了鸽子汤送到宿舍给徒弟喝。

去年5月,张桂凤的众多弟子在上海聚首,共同举行了“纪念越剧表演艺术家张桂凤演出专场”,表演了其代表作《金山战鼓》、《打金枝》、《西厢记》中的一些片断,为一代越剧泰斗出色的唱腔表演艺术做了一个展示和记录。这些表演者都是目前活跃在越剧舞台的张派传人,张桂凤虽然走了,但其传人继承了她的理念和理想,继续走在越剧发展的路上。

“活许仙”蒋剑峰 “活许仙”蒋剑峰

2012年3月18日,著名扬剧表演艺术家蒋剑峰告别了他最热爱的扬剧舞台,享年84岁。

蒋剑峰,1928年生于江苏扬州。像大多数老艺人一样,他出身贫寒,幼时因生了一场大病而被遗弃于一座破庙之中,幸得一流浪艺人收养,慢慢长大成人,并进入扬州许家班学习扬剧。他10岁学艺,17岁出科,先工丑,后工生,此后一生都没有离开过这一传统艺术,即使在其临终前,病床旁边还放着一台录音机、数盒扬剧录音带。

上世纪90年代,蒋剑峰曾写过一份个人总结材料,对其从艺历程做了回顾。他说:“我的嗓音条件在同行里并不是最好的,所以我只能扬长避短,吸收、借鉴、消化别人其他方面的特长,再为我所用。”有专家认为,蒋剑峰一生虽然没有进过校门,但他身上有一个特质,就是善于琢磨、学习且能吃苦,所以虽然上世纪五六十年代扬剧行里名角辈出,却无法隐没他的光芒。随着岁月的累积,他逐渐形成了“唱表形并重”的艺术风格,且能达到“声出情至”的效果,令他塑造的艺术形象非常具有感染力,人称“风雅小生”“活许仙”。

“活许仙”的来历是这样的:50年代,他曾去军队慰问演出,饰演《白蛇传·断桥》一折中的许仙,在台上他演活了那个有些木讷、祈求白娘子原谅的许仙,于是台下官兵纷纷为许仙求情,求白娘子宽恕许仙。此后,观众便送其外号“活许仙”。

新中国成立后,戏剧园里百花竞放,这也激励着风华正茂的蒋剑峰。50年代末,他参与编剧的《百岁挂帅》正式与广大观众见面,并在剧中饰演了一个名为“安乐王”的人物。这是个丑角,嘴上有三撇胡子,举止有些怪异,周旋于帝王将相中间,但最终是他劝得佘太君为国挂帅出征。“安乐王”是一个虚构的艺术形象,但蒋剑峰凭借自己幽默风趣的表演让大家记住了这个“安乐王”,并宁愿相信历史上真有其人。据说,该剧在1959年赴上海演出时,正赶上京剧四大头牌“马谭裘张”在沪表演,一时扬剧与京剧在上海摆起了擂台。由于观众对《百岁挂帅》评价甚高,京剧四大头牌特意停演一天,去观赏《百岁挂帅》的演出。

“文革”开始后,扬剧进入低迷期,蒋剑峰也失去了上台演出的机会,于是把精力放在了人才培养上。他主动向江苏省扬剧团的领导提出,由他培养新学员。对于学生,他悉心教导。他经常跟学生说,不要挑角色,演员要有装龙像龙、装虎像虎的本事,什么角色都尝试了,表演状态也会比较松弛。这些教诲让学生们受用终身,目前活跃在扬剧舞台上的台柱子有好几个都是他的学生。

退休后,蒋剑峰也心系扬剧。看到扬剧市场低迷,1988年他自费十几万元制作扬剧经典折子戏磁带,一是为未来留存资料,二是希望能有年轻人听听这些老戏。在他八十大寿时,蒋剑峰对徒弟们说,扬剧不受欢迎是“我们自己没有做好,没有走到群众中去。扬剧只有回到群众中去,回到农村去,它才有生命力”,并以此与大家共勉。

继续浏览:1 | 2 | 3 | 4 |

文章来源:中国文化报 2013年01月18日第8版

【本文责编:思玮】

|