|

“请给乡下老婆——民间文学让个座。”这是贾芝常说的一句话。他还说:“半个世纪以来,我的主要文艺活动就是为‘乡下老婆’争座位。我们成立中国民间文艺研究会也好,创办《民间文学》、《民间文学论坛》也好,不为别的,就是为这个。”

“我是不相信命运的。但有时人们似乎又难以摆脱命运的安排,命运神奇地注定了我的一生要奉献给民间文学。”贾芝说。

1951年,萧三知道贾芝是学法文的,写信给周恩来,建议调他到世界保卫和平委员会工作。周总理立即批示限他一个礼拜内携家属前往布拉格。贾芝接到周总理签署的调令,意外的高兴,却又意外的惆怅。民研会当时正处在生死存亡的关头,他能一走了之吗?贾芝去文化部找沈雁冰和周扬两位部长。沈雁冰说:“你走了自然就搞不了民研会了!”贾芝随即要求考虑派别人去,两位部长商量了一阵,决定派另外一位同志去了布拉格。

上世纪八十年代,贾芝身穿破旧的中山服,斜挎着背包,像赶场一样奔忙于中国社会科学院和中国文联两个单位的学术或党组会议。同事们看到他匆忙狼狈又不修边幅的样子,不禁调侃:“远看像逃荒的,近看像要饭的,仔细一看是中国社会科学院的。”贾芝倒不介意,还挺开心,丝毫没有一些人说到这句话时那种埋怨待遇低、不受重用、酸溜溜的感觉。

贾芝常说自己是草根学者。因为民间文学是草根文学,研究民间文学的自然就是草根学者。他还认为,与其说自己是一名学者,不如说自己是一名民间文学工作者——毛泽东革命文艺思想的执行、实践者。他一生致力于三个对接:学者和民众的对接,书斋与田野的对接,民族和世界的对接。

从事民间文学研究的人就必须做到与民众的对接。贾芝说,我们不是仅仅把他们作为研究对象,而是要与之融为一体,完成心与心的交流。只有这样,采录的作品才能保持真实的原生态,升华出的理论才能指导实践而具有价值。几十年的学术生涯,贾芝结交了许许多多的朋友,其中有农民、牧民、干部、工人,也有歌手、故事家、民间艺人。在收获事业的同时,也收获了一份份浓浓的亲情和友情。他认为,这是孤独寂寞的书斋学者所感受不到的快乐和幸福。

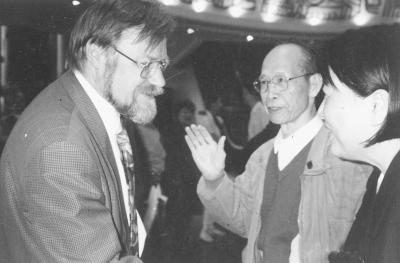

1996年4月,贾芝在国际民间叙事研究会北京学术研讨会期间,

与国际民间叙事研究会主席雷蒙德交谈,右为金茂年。

1982年,贾芝提出了编纂《中国民间故事集成》、《中国歌谣集成》、《中国谚语集成》的想法,也就是学界所称的“民间文学三套集成”。以后,文化部、国家民委和中国民协联合组织实施。当时根据集成工作的需要,曾进行过为期数年的全国性民间文学普查,搜集原始资料逾40亿字,是改革开放以来我国在民间文化抢救与保护方面最大也最有代表性的文化工程。

对于民间文学工作来说,调查采录是第一位的,既是为研究做准备,又是研究的一部分,是研究的过程。贾芝的研究抛开静坐书斋的研究,实现了与田野的对接。他的研究论文大多是解决实践中遇到的问题。民间文学是鲜活的文学,研究活的文学就不能离开它生长的土地和环境。一位来自基层的学者曾经对贾芝说:“你们是把我们那里游在水里活泼泼的鱼拿来晒成鱼干再研究。”他震撼了,时时以此提醒自己,到田野中去,不仅仅是考察与作业,更是双向的渗透与交融。贾芝每年都出行,大多去边关小镇、偏僻山寨。2002年,他90岁,1月到广西宜州考察刘三姐故乡,3月到上海参加学术会议,9月到江苏常熟白茆乡考察白茆山歌,到苏州吴县考察民间工艺,11月到湖北宜都青林寺考察谜语村;2004年3月又去河北赵县考察“二月二”民俗节日。后来,他不大出门了,但家中客人不断,带来各地的信息。

改革开放以后,贾芝越来越感到中国的民间文学应该走向世界,展现自己的异彩,跻身世界文化之林。他加入了国际民间叙事研究会,后来还被推选为资深荣誉委员。他去了十几个国家,介绍中国的民间文学。同时,争取了国际民间叙事研究会在北京召开学术研讨会。

继续浏览:1 | 2 | 3 | 4 |

文章来源:光明日报 2011年09月08日

【本文责编:思玮】

|