|

事后考证

四下潇湘访古城

1975年,帛书整理小组整理《地形图》和《驻军图》时,发现地图上有许多城邑,其中“舂陵”、“泠道”、“洮阳”和“桂阳”等见于长沙西汉墓出土的滑石印章。帛书小组的同志闲谈中主张组成小分队前往调查。史地学家马雍是湖南衡阳人,他极力主张到九嶷山区的大深水一带去考察。当时因为小组整理任务繁重,只好作罢。

1976年冬至1977年春,我利用回家探亲之际,决定独自前往调查。我首先查阅了《汉书·地理志》、《水经注》和有关地方志,带上一名老技工漆孝忠,沿着古地图中的大深水(即湘江和潇江上游)逆流而上,翻越九嶷山,穿过都庞岭,进入两广地区。皇天不负有心人,《地形图》中的八个古城邑竟找到了六个。其余两处有待进一步调查。其中“营浦”(道县),因现代建筑多变,古城被尘土淹没,一连四次,才显露真容。“泠道”古城位于九嶷山的萧韶峰下,城址呈长方形,四角设高隆的城堡,十分壮观。“舂陵”也是一座方城,城亘高墙环水,古色苍苍。

错把神仙当野人

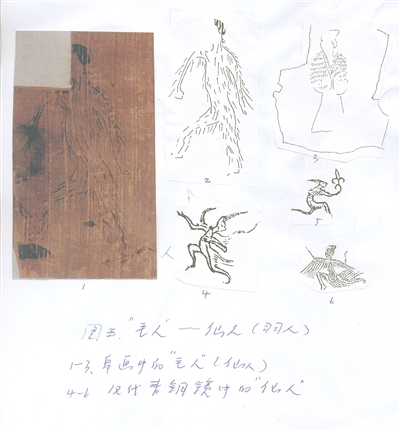

马王堆出土的“T”字形引魂升仙图,已众所周知。另外还有一幅“毛人”图,也许读者闻所未闻。

按照某专家介绍,该图“绘一全身长毛的人形,头部残缺,似作奔走状,两手划动”,此说很神奇,使人联想到传说中湖北神农架原始森林的“野人”。

但我早年从事古铜镜研究,发现东汉铜镜中有许多形态各异的“毛人”。经研究,铜镜上所谓“毛人”,在镜铭中明确地书为“仙人”,或称之谓“羽人”。他们有的手持芝草,有的腾空漫游,有的乘天马,并书有“王乔马”、“赤松马”等铭文,明确地告诉我们,他们是“王子乔”或“赤松子”——即有文献可考的知名“仙人”(“羽人”)。《楚辞·远游》有“仍羽人于丹丘兮,留不死之乡”,《山海经》载有“羽人之国,不死之民”,《拾遗记》中也说:“燕昭王梦有人服皆毛羽,因名羽人,梦中与语,问之以上仙之术。”

由此可知,原来帛画中的所谓“毛人”,乃“仙人”也。真是有眼不识泰山。

细说文物

《房中术》被日本人抢先发表

“破布”值千金中国最早的“瓷”字——资

“房中术是中国古代四大方术之一,强调通过对性生活的调节达到养生的目的。马王堆汉墓竹简《合阴阳方》和《天下至道谈》即是“房中术”典籍,文中谈到所谓“五欲之征”等。

改革开放以前,思想禁锢,凡与性有关的文字,都视为“黄色”的东西,谈“黄”有如谈虎色变。帛书小组的成员怕引来不必要的麻烦,采取释文不加标点,不作注释,也不公开发表的办法,这样一来,外行看不懂,内行不用标点也能通读。以上资料除帛书小组成员外,对外是保密的。

1980年,中国古文字学会在广州召开,东道主商承祚和容庚教授在广州园中园设宴欢迎国内外知名的古文字学家,其中有香港饶宗颐、美国周鸿翔和大陆唐兰、于省吾等著名学者,包括笔者在内,刚好坐满一桌。席间,饶宗颐和周鸿翔先生问我:“马王堆汉墓竹帛书中是否有房中术?”我不敢隐瞒,答复说:“有,但不敢发表。”饶、周两位先生说,国外学者很关注,希望早日发表。

返回长沙后,我与马王堆医书研究会的同事研究,并征求文物出版社的意见,他们同意先刊出释文。我不敢用“房中术”三字,而改称《长沙马王堆三号汉墓竹简“养生方”释文》。首先在《马王堆医书研究专刊》1981年第2期上刊登。当年,以赤堀昭为团长的日本医学代表团来访,马王堆医学会将此刊当作见面礼赠送。日本麦谷邦夫先生很快将《养生方》作了注释,把“禁书”抢先公开发行了。

马王堆帛画(右)和汉代青铜器(左)中的“毛人”(仙人)

继续浏览:1 | 2 | 3 | 4 |

文章来源:中国新闻网 2009年07月27日 16:15

|