|

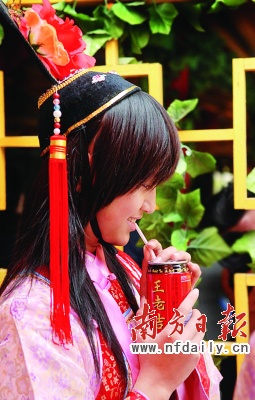

清朝时,王老吉在广东很畅销。图为穿古典服饰的女孩喝王老吉。 资料图片

专家清点非遗开发中的误区

○位列全国非物质文化遗产保护名录的,是这种酒的制作技艺,不是酒。但该品牌酒在打广告时就说,某某酒是“全国非物质文化遗产”,这就荒谬了。酒是物质的,怎么成了非物质文化遗产?──冯骥才

○在日本,一旦企业希望申报非遗,必须交出自己的配方,否则不可能申报成功的。一旦经营出现问题或者公益性事业做得不够,政府有权“罢免”企业对这门技艺的经营权,交给其他企业生产。──高丙中

核心提示:听起来就像一场闹剧:王老吉竟引发了胃溃疡。王老吉凉茶在2009年初夏遭遇“飞来横祸”,此时,红罐饮料王老吉的罐装销量在内地已超越可口可乐。

由于浙江一个消费者投诉王老吉导致胃溃疡,王老吉凉茶里的夏枯草等成分被卫生部认定不在允许添加食用中药材的名单之列。广东省食品行业协会(粤食协)几次公开“喊冤后”,卫生部最后又公开澄清“王老吉食用安全”。作为一个极典型的例子,凉茶在被列入国家级非物质文化遗产名录后,王老吉利润迅速上涨,传统配方似乎又成为一把有所制约的“双刃剑”。眼下,非物质文化遗产的产业开发正遭遇一系列冲突:涉及文化的公益性与商业性之争、传统工艺与现代法规之争。

围绕王老吉背后的“非遗”保护和争夺,记者展开调查采访,在北京大学、中山大学非物质文化遗产研究专家的讲述中,目前对非物质文化遗产申报开发中的一些误区、隐忧,浮出水面。

1 “一场官司引发的入遗”

夏枯草并不是第一次给王老吉“惹事”了。夏枯草导致一位浙江消费者患上胃溃疡的事件,就像4年前在北京引发的那场官司的翻版,当时曾被北京和广州媒体广泛报道。

根据《南方周末》2006年8月10日的报道《凉茶保卫战》。2005年“3·15”期间,拥有十几年经验的职业“打假人”刘殿林瞄上了广东的凉茶。他先在北京海淀等3个区的法院将“王老吉”告上法庭,理由是它违法添加中药“夏枯草”;同年6月,他又将“黄振龙”、“平安堂”、“金葫芦”等6家凉茶品牌告上广东卫生监督所,理由是它们违反宣传功效。

“当年的王老吉危机并不亚于今天。”2005年正值SARS过后不久,广东凉茶进入了大的工业化发展时期,当时总销售额已突破50亿元人民币。刘殿林却抓住“药食同源”的问题穷追猛打。他当时就已指出,绝大部分凉茶申报的都是“食字号”。根据国家卫生部的规定,被列为“既是食品又是药品的物品”只有87项,而常见凉茶经常使用的草药超过200项。如果凉茶使用了不在名单中的草药,譬如红罐王老吉中使用的夏枯草,则非常容易成为被告。

中山大学非物质文化遗产研究中心朱钢博士认为,凉茶申报遗产,最初的缘由就是来自于这场与夏枯草有关的官司。虽然刘殿林败诉了,但他使出的一招几乎要了凉茶行业的命,也间接促使凉茶“自救”,于是想到了申遗。

有趣的是,凉茶被列为国家级遗产后,有关部门专门在广东大厦召开一个庆祝大会。会上有一个这样的宣布:“来自粤港澳的21家凉茶生产企业拥有的18个品牌54个秘方及术语属于国家级非物质文化遗产之列,将受到《世界文化遗产保护公约》及我国有关法律永久性保护。”这其中,就包括“王老吉”、“白云山”、“夏桑菊”等品牌。甚至,在当年粤食协的一份发文中这样说:“凉茶申遗成功是源远流长的岭南文化的胜利。”

很明显的是,“凉茶申遗”让王老吉等凉茶企业躲过了当年的危机。在《羊城晚报》一则当年的报道中这样写道:“广东省文化厅及广东省食品行业协会的负责人认为,凉茶申遗成功的最大意义,在于其模式为其它传统食品适应工业化和现代化生存、发展提供了样板。岭南地区还有上千种类似凉茶的传统食品,比如凉果、广式腊味等。制作这类传统食品的传统工艺,显然与现代化工业的生产模式形成一定的冲突。申请非物质文化遗产,则是最有效的保护办法。”

直到今年再次发生夏枯草事件,“申遗”显然不是一个理想的“保护伞”。

继续浏览:1 | 2 | 3 | 4 |

文章来源:新华网 2009年05月24日 08:14:34

【本文责编:思玮】

|