2009年夏天读到黄时鉴教授编著的《维多利亚时代的中国图像》(图版四百幅,插图十五幅,彩图一幅,以下简称《图像》),让我这个从事美术史研究的后学欣喜无已。我第一次接触《伦敦画报》(The Illustrated London News),是在几年以前,可能和黄先生着手收集其中的中国图像大致同时,但却出于其他的原因。为了研究英国学者苏立文(Michal Sullivan,1916-)早年在华期间和中国当代艺术家的关系,我调阅了他在1946年4月26日《伦敦画报》刊出的1942年成都前蜀王建墓的考古发掘报道。苏立文当时任职于成都华西大学博物馆,后来成为国际著名中国艺术史家。《伦敦画报》发表其报道时,附有整版的黑白照片和考古线描图,开本大,品质精,不仅比《王建墓浮雕》(文物出版社,1958年)和冯汉骥著《前蜀王建墓发掘报告》(文物出版社,1964年)等年代早,更重要的是保存了墓室内器物原始排列顺序,至今仍为艺术史家所推许。正是基于这样的体验,我对黄时鉴先生开辟《伦敦画报》这一史源,有许多的认同。其最鲜明的特点,就是提供了以图像证史的他山之石。

插图一:《中国妇女在阅读伦敦画报》 (图片来源:东方早报)

作为信史的 “艺术之书”

黄时鉴先生重视中外学者在蒙古汗国和元史研究过程中如何发现“新史料”和提出“新问题”的独特视角,他以蒙元时期各种文献的历史记载来呈现中外交通史上一幅幅错综复杂的宏大画面。从那以后,我陆续读到他的新著,像他对波斯语在元代中国的精彩研究,令人叫绝。而他在中外文化交流史研究的图像资料方面,也是硕果累累,如《十九世纪中国市井风情—— 三百六十行》(与沙进合编,上海古籍出版社,1999年),《利玛窦世界地图研究》(与龚缨晏合著,上海古籍出版社,2004年),以及《图像》一书,展示了史学空间的辽阔无垠,使人耳目为之一新。用他在荣新江等主编的《中外关系史:新史料与新问题》(科学出版社,2004年)文集中的话来说,这也是中外关系史研究范式的另一种转换。

的确,这个转换标志着学术发展的大趋势:不但蒙元史或中外关系史,而且整个人文科学,已经越来越呈现出英国美学家拉斯金(John Ruskin,1819-1900)所强调的“艺术之书”对于“行为之书” 与“言辞之书”的重要性。这位维多利亚时代的审美仲裁人认为,在每个伟大民族的这三种体裁的自传中,只有“艺术之书”才是最真实可信的。也许是巧合,黄先生的新著,对《伦敦画报》这份在创刊于1842年、一直到1971年改为月刊的周刊,只选择了拉斯金生活的维多利亚时代,并以曾被称“日不落帝国”的主流媒体《伦敦画报》所图绘的中国,体现出其慧眼别具之处。

《伦敦画报》曾是西方大众传媒中独领风骚的权威性读物。只要从近三四十年英国史学家的研究,便可以表明该画报是构成大英帝国近现代历史不可或缺的组成部分,例如,《从伦敦画报插图所见1865-1897年间作为热点新闻的历史》(1973年)、《伦敦画报所见维多利亚时代不列颠社会史》(1975年)、《伦敦画报所见维多利亚时代的科学与工程学》(1993年),诸如此类,均可以用英国学者彼得·辛那马(Peter Sinnema)1998年的专著书名来加以概括:《插图的活力:伦敦画报所表现的一个民族》。试想,离开了“艺术之书”,英国的历史将会变得多么苍白逊色。

在此文脉之中,黄时鉴先生收录了该画报刊出的四百幅关于中国的图像,包括有关中国的事件(如图51,1851年8月30日《女王陛下在奥斯邦宫接见中国家族》)和有关中国社会生活的场景[如图132,1858年2月27日《中国妇女在阅读(伦敦画报)》(插图一)]。扩而大之,在界定 “中国图像”时,黄时鉴先生在《图像》序言中将其置于欧美文化中这一图像生成、演变的参照系,由此强调其历史价值,“就中国图像的刊载而言,内容之丰,数量之多,延续时间之长,《伦敦画报》无疑是首屈一指的”。

《伦敦画报》作为欧美传播“中国图像”首屈一指的媒体,靠的是一批插图画家的生花妙笔。对这些在中国境内旅行写生的艺术家,黄时鉴先生以浓重的笔墨作了渲染。为了争取第一时间的现场报道,沃格曼、小伍德维尔、辛普森这些特派画家,仿佛今日BBC、CNN等新闻网的记者,直接反映其在华的见闻。大到国内、国际间发生的突发事件,小到平民百姓的日常生活,靡不采录,亦使异国的风土人情,历历在目。对世界各地(包括中国在内)众多的读者而言,他们个人的观察与感受,有如专栏作家的文字一样,有着特殊的魅力。值得一提的是,《伦敦画报》从问世之时起,便和摄影技术一同发展。从《图像》所收十九世纪后期的中国风景插图看,带有摄影的直接影响,因为商业摄影在中国的主要沿海城市已开始流行。然而,彼时《伦敦画报》的“中国图像”,依旧采用木刻版画的形式,保持了维多利亚时代插图艺术的鲜明特色。

插图二:《哈珀周刊》(Harper's Weekly)上刊出的关于中国人的画面。(图片来源:东方早报)

“他者”眼中的“我者”

《图像》和黄时鉴先生此前选编的《十九世纪中国市井风情——三百六十行》,都是记录十九世纪的中国,但两者在观念和风格上,却存在着耐人寻味的差异。现藏美国皮博迪博物馆的那四百六十幅广东外销画稿,通过官私合营的“广东十三行”的窗口,由“我者”向“他者”展示民生百业的“中国图像”,旨在增进中西商贸活动。而《图像》收录的内容,对中国读者而言,呈现的则是“他者”眼中的“我者”,其着眼点远远超出了既往的商贸交流。作为维多利亚王朝扩张历史的实录,《图像》除了其史料价值之外,还同时体现出十九世纪中后期“进步”的历史观念。这对中国读者认识“我者”在国际社会中的形象演变,大有裨益。

在维多利亚时代,大清帝国锁闭的门户,最先是被英国人的坚船利炮打开的。两次鸦片战争、英法联军焚毁圆明园、八国联军占领北京城,可以说中国人备受大英帝国为首的外国列强的欺辱,逐渐从封建保守的旧制度中,一步步觉醒起来,向工业化的社会过渡。翻阅《图像》所收的四百幅插图,“他者”眼中的“我者”,大多不是被漫画化的丑陋形象,而是符合历史情境的实际写照。撇开英国人参与中国近代军事工业的报道(如图325《在上海兵工厂焊接大炮》、图333《在宁波的中国炮兵》等等)不论,读者可以从图185 《中国画家》和图354《中国海关总监罗伯特赫德爵士在其私室》两幅插图,来体察“我者”与“他者”相互关系。前者刊于1859年4月30日,描绘的是香港一家画室,三位中国画家掌握了外销画所需要的中西绘画技术和题材,各显所长,画室门口还有两位外籍人士,其中一位或是画家沃格曼本人,当时新闻画家自身入画习以为常。后者绘于北京,在1891年9月19日刊出,此时这位英国爵士已任清海关总税务司一职满三十年,晋升为清朝的一品大臣。而他的私室内,另有两位中国人,一前一后,襄理其事。这些“我者”的正面形象,从艺术和经济两个方面,正在准备步入国际社会的舞台。

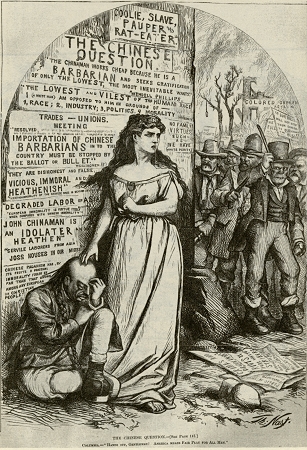

这样的“我者”形象,在欧美其他媒体的插图中并不多见。我们不妨用《美国看中国:美国有关中国的形象历史变迁》(美国理海大学出版社,1991年)一书来作比较,看看在 “中国形象”变迁的三个阶段中第二个阶段(从十九世纪中叶到二十世纪中叶)所表现出来的特点。书中引述美国漫画家托马斯·纳斯特 (Thomas Nast) 1871年2月18日在《哈珀周刊》(Harper's Weekly)上刊出的插图,呼吁“住手,绅士们!美国意味着对所有人讲究公平”。画面上蜷缩一隅的华人,在排华的叫嚣声中,处境岌岌可危(插图二)。《哈珀周刊》的主要插图者、著名画家温斯洛·荷马(Winslow Homer,1836-1910)于三年后的3月7日刊出《纽约唐人街娱乐所》,呈现的还是一组在祖先和宗族牌位前打麻将、抽大烟的负面形象。对比《图像》图302于1875年1月23日刊出辛普森所绘《旧金山的华人》,我们注意到,荷马画笔下的“中国图像”,不如英国特派画家来得公正和全面。这显然是因为辛普森等人作为“他者”对于“我者”有更多的介入。

对于这种介入,历史的观察很有必要。曾经出任香港《华字日报》主笔的岭南诗人潘飞声,曾经在1895年12月26日《华字日报》刊出《论报馆主笔宜出洋游历以增见识》,做出客观的表态。通过比较德、法、意的报馆主编游历各国的资历,他认为中国的报人必须走出国门,以获取第一手的国际知识和新闻。他根据自己1887-1890年担任德国东方学院广东教习的宝贵经验,撰写社论、针砭时事,对中国现代化过程中的方方面面,提出独到的见解。在这个时期,上海、北京等地的大众媒体,在认识“我者”的同时,不断地引进“他者”的观点,相互参照,彼此发明。在“他者”的观点中,图像的作用也越来越举足轻重。《图像》图295 所录1873年9月13日《北京街景》,街上铺面挂出“伦敦纽乎斯”的市招;图298所录1873年11月22日《上海一舢板》篷内贴满《伦敦画报》插图的状况,就传达了有趣的信息。于是《点石斋画报》作为《申报》的赠刊,从1884年开始,刊行了多年。《图像》图380 所录1894年10月6日刊出《东亚战事》四幅中国画,就取之于彼。这一图像的互换,至少说明两个相关的问题:一是《点石斋》借鉴西画透视法和欧美大众传媒的开放态度;二是《伦敦画报》对这种开放态度的回应与认可。

一位美国记者曾经说过,新闻是历史的初稿。十多年前,黄时鉴先生整理出版了爱汉者等编的《东西洋考每月统记传》(中华书局, 1997年),那是1833年8月1日由普鲁士传教士郭实猎在广州创办的第一份中文近代报刊,标志着该产业正式在中国诞生。如今,《图像》又向中外历史学家介绍了一部珍贵的中国近代史图像集,和2006年英国学者编撰的《日本与伦敦画报:1853-1899年的完整记录与报道》,堪称东方学研究资料中的双璧。

在近现代中国史学发展的过程中,一些历史学家,如罗振玉、郭沫若、童书业、陈高华等,通过从器物文献的整理出版和研究,对艺术史的研究做出了特殊的贡献。而黄时鉴教授近年来的一系列出版物,同样对艺术史家有直接的帮助。根据对中外关系史的多年考察,他将具体事物、语言文字和艺术形式三者作为有机的整体,并在不同文化的传播过程中展现其相互的联系。《维多利亚时代的中国图像》就是这样的范例,使图像与历史融合在一起,而“我者”也借助“他者”的界定而变得更加自觉,反之亦然。

本文来源:凤凰网