|

民俗是一个国家和民族中的广大民众所创造、享用和传承的生活文化。民俗一旦形成,就成为规范人们的行为、语言和心理的一种基本力量,同时也是民众习得、传承和积累文化创造成果的一种重要方式。民俗学的研究对文化的传播和保存会起到很重要的作用

当前,国家对文化遗产的保护工作非常重视,很多优秀的民俗文化因而得到了很好的传承与发扬。但目前关于民俗文化研究方面的图书多局限于对当地民俗民风的介绍、传承和民俗史的研究与探索,在视野上不够开阔,高度上不够深远。顾颉刚先生和钟敬文先生虽对民俗学理论框架进行了架构,但碍于当时有限的研究条件,在体系的完整性及内容的丰富性上还有待补充。

对于以上种种关于民俗文化研究方面留下的遗憾,非常有必要对民俗学,特别是对民俗理论研究进行全面、系统、深入地剖析,构建完善的理论体系,为后人从事民俗研究提供理论参考。

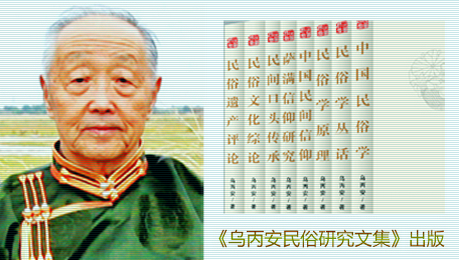

对乌丙安先生论著的整理出版,将对中国民俗学的研究和发展起到承上启下的关键作用。《乌丙安民俗研究文集》的出版,可以填补民俗学界的空白。乌丙安先生作为钟敬文老先生的弟子,一方面吸收了钟先生对于民俗研究的精髓,另一方面又在研究上积累了丰富的资料,形成了新的民俗学理论,把中国民俗学的研究推上了一个新的阶段,为研究者研究民俗学提供理论和现实的参考。

乌丙安先生60年来一直在从事民间文学和民俗学的教学和研究工作。通过民间文学和民俗学考察,积累了大量第一手材料,并形成了自己的理论体系。

《乌丙安民俗研究文集》选取我国著名民俗学家乌丙安先生在民俗研究,特别是民俗学理论研究上具有里程碑意义的代表著作,在原有专著的基础上加入最新研究成果,由乌丙安先生本人编撰整理而成。全书共分八卷:第一卷《中国民俗学》,第二卷《民俗学原理》,第三卷《民俗学丛话》,第四卷《中国民间信仰》,第五卷《萨满信仰研究》,第六卷《民间口头传承》,第七卷《民俗文化综论》,第八卷《民俗遗产评论》。一方面介绍了民俗学的概念、原理、历史、发展等,另一方面又列举了具体的事项,追根溯源,兼论非物质文化遗产的保护和方法。

《乌丙安民俗研究文集》收录了乌丙安先生从事民俗学研究60年以来,对民俗研究的理论和经验的总结,资料的收集与整理是迄今为止最全的,民俗理论体系的架构也是最丰富合理的,而且关于民俗研究的相关资料也是第一手和最新的,八卷本的研究成果代表了我国民俗学研究领域的最高水平。但其中很多专著学术界已不多见,此书的出版,给学术界提供了较为全面的新资料,势必会推动和提升民俗学研究的深度与高度。

随着经济水平的日益提高,国家对文化遗产的保护工作越来越重视。《乌丙安民俗研究文集》是乌丙安先生研究民俗的精华集成,本书的出版,将对中国非物质文化遗产、对中国优秀的民俗文化的传承与保护起到很重要的积极意义。

【书讯】本文集由长春出版社出版。长春出版社是我国社科类一级出版社,全国百佳图书出版单位,曾出版《弗洛伊德文集》《冯友兰文集》等大型文集类图书,具有良好的社会影响力。全套总价为366元。《中国民俗学》48.00元、《民俗学丛话》48.00元、《民俗学原理》45.00元、《中国民间信仰》43.00元、《萨满信仰研究》43.00元、《民间口头传承》38.00元、《民俗文化综论》58.00元、《民俗遗产评论》43.00元。长春出版社地址:吉林省长春市朝阳区建设街1377号;邮编:130061;发行部联系电话:0431-88561177/88561180。

·书影·

文章来源:民俗学博客

【本文责编:思玮】

|