山二黄 武陵旧事之46

1975年前后吧,刚刚认字读书的我,处于一个没有多少娱乐活动的环境,看到一本画册都要翻来覆去摆弄好半天的孩子,听说要去戏剧院看戏时,高兴劲没法说了。

进大会堂大门,绕过大礼堂,东侧菜园前,就是那栋青砖青瓦高大阔气的楼房。楼房东西向长方形,四四方方一个盒子样,正中一道大门,厚木镏钉,泛出亮亮的光泽,那是无数前来看戏的孩子,抚磨而成的吧?进入门内,似乎是一排纵横齐整的木椅,北侧有半截楼,上面也是齐齐排列的木椅,整体上北高南低的格局。南侧较首排高出丈余的台子,那就是戏台了。厚厚布幕遮掩住里面的一切,神奇,幽密,深遂,那种追寻的感觉油然而生。然后,戏剧开始了。

雷打张继保,是那出戏的名字。贫困人家孩子,读书,贪玩,或者还有苦读的细节,总之表演者舞袖展喉的影子,一点也记不得,只是好奇,舞台上四角那此烟火,怎么能够冒出隆隆雷场的?阵阵烟火中,张继保,这个忘恩负义的人,死去了。此后还看过好多戏剧,似乎都在这个戏剧院里,当时人不叫戏剧院,称呼它为剧团,山二黄剧团。

戏票是一毛钱吧?

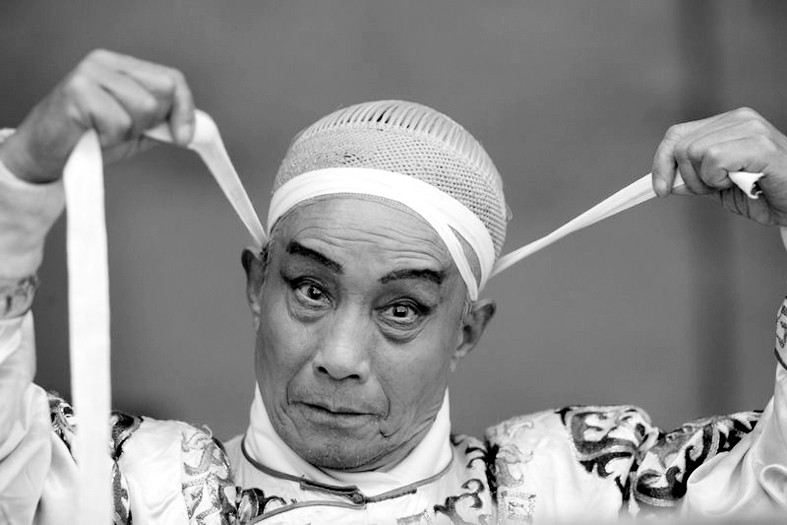

那个时候,我不知道山二黄剧团名气有多大。自然也不知道,“山二黄”又名“汉调二黄”,是流行于鄂西北地区的皮黄剧种,迄今已有250多年历史,著名汉剧艺术大师陈伯华把山二黄誉为“汉剧之母”,《中国戏剧大全》称她是目前我国尚存的200多个戏曲剧种之一,也是文化在省湖北22个稀有地方剧种尚在开展活动的7个剧种之一,2008年已被列入国家非物质文化遗产保护名录。竹溪县山二黄剧团是以专门创作演出“山二黄”剧目的专业艺术表演团体,也是目前全国惟一一个创作演出“山二黄”剧目的艺术表演团体。

清乾隆五十五年,南方四大徽班进京。第一个进京的是以唱“二黄”声腔为主的“三庆”,由于其声腔以及剧目都很丰富,逐渐压倒了当时盛于北京的秦腔。许多秦腔演员转入徽班,形成了徽秦两腔的融合。到了清道光年间湖北演员进京,带来了楚调(汉调、西皮调),在京城与徽班形成了西皮与二黄合流,即所谓的“皮黄戏”。后来部分“皮黄戏”演员迁移到鄂西北及陕南等地落户,这些戏种与鄂西北方言语言、民间音乐逐渐结合流变而形成地方剧种。建国前,郧阳各县均有演唱山二黄的剧团。

山二黄传统剧目主要有一个“十”和六个“四”。所谓“一个十”是指“十大台”,即《一捧雪》、《二度梅》、《三奏本》、《四进士》、《五月图》、《六月雪》、《七人贤》、《八义图》、《九更天》、《十道本》;所谓“六个四”即“四大逼宫”、“四大家人”、“四大刺客”、“四大铡”、“四大征”、“四大姻缘”等。山二黄角色分十大行:一末、二净、三生、四旦、五丑、六外、七小、八贴、九老、十杂。各行演唱自成特色,艺人中常有“旦讲细园净讲宽,生讲干净丑讲酸,贫末苦旦糠糠战,小生韵味如清泉”之说。山二黄的道白基本采用本地语音,以原郧阳地区“官话”为主。

武陵原无艺术团体。清末民初,仅有少数清唱,俗称坐万字的。民国三十三年,公元1944年,邑绅刘隆群主持,在清唱“万字”班基础上建立自娱自乐性的“三亦社”,开始挂袍登台演出。次年4月,城内邑绅陆祚青主持,另建“新溪剧社”,并经县ZF行文批准,两剧社均演出汉剧传统戏剧,持续多年。其实在此之前,武陵亦有名剧出台,比如说,1930年,邑人高镜如以北洋军阀吴心田部旅长牛育椿,盘踞武陵,勾结土匪豪绅割据的故事,创作《扭天记》戏剧。1952年,县人甘凯堂撰写《血债》,揭露日本侵略者残害中国人民的罪行,后来上海大东书局出版发行的。

解放后,武陵镇在剧社基础上,组建大众业余汉剧团和青年业余曲剧团,分别售票演出的。1956年,为解决人民群众对文艺生活的需要,筹备创建专业剧团,以大众业余曲剧团为基础,吸收其它业余剧团部分骨干共计38人,于10月成立汉剧团,指派老艺人童觉平任汉剧团副团长,属于地方国营性质,自负盈亏,财政适当补助。当时在武陵镇和外地巡回演出,上山下乡包场收费40元。1958年,进行大巡回演出,从本县桃源向坝出发,到达四川巫溪巫山,顺长江出三峡,至鄂西南巴东建始恩施咸丰等到县,经湖南龙山永顺大荣醴陵常德和津市等地演出,入湖北公安荆州,再经襄樊回武陵。巡回三省17个县市,历时5个多月,长途跋涉5000余华里。也是这一次巡回演出,让武陵的山二黄剧团名声大振,为广大农村群众喜闻乐见。

1960年4月另建文工团,11月撤销汉剧团,演职员45人。当时侧重演出现代戏。次年再次由县城出发,到陕西平利安康洵阳白河等县巡回演出,历时两个多月,在安康演出时,受到安康地区秦剧团和安康汉剧团的热情接待和支持,并同台演出。1966年,文化大革命开始,文工团处于瘫痪。1970年5月,被撤销。部分人员并入文宣队。

1954年4月,成立文宣队,1964年,按照“三新”要求,即说新唱新演新,编演先进典型,免费演出。节目《改邪归正》襄樊地区获奖。1970年后,演出“革命样板戏”。1974年,文宣队再次恢复旧名县文工团。1979年,收回原汉剧团和文工团的演员8人,定向以演出“山二黄”剧为主。山二黄剧团排练出传统戏,新编历史戏和现代戏,间或上演音乐文艺晚会,侧重于上山下乡。1980年,剧团对音乐曲牌进行改革,在保留传统唱腔的基础上,进行创新。新编历史剧《屠夫状元》中“张灯结彩花成双”的一段唱腔,获鄂西北戏剧电视演唱有奖赛一等奖,并在十堰电视台省电视台播放。

1982年1月,文宣队改名“山二黄剧团”。当然,这个时候大礼堂中已经没有了戏剧院,它早书局搬家到南关街南侧,大礼堂隔街相望的孙家菜园子啦。

武陵旧事之一 龙王庙

武陵旧事之二 绿茵潭

武陵旧事之三 货场武陵旧事之四 交易所 武陵旧事之五 筒子面武陵旧事之六 城隍庙武陵旧事之七 小人书武陵旧事之八 幼儿园武陵旧事之九 丹凤眼 武陵旧事之10 油炸桧 武陵旧事之11 王长店 武陵旧事之12 叛逆武陵旧事之13 邵子南 武陵旧事之14 缝纫机 武陵旧事之15 画册子武陵旧事之16 特价书武陵旧事之17 武衙门 武陵旧事之18 土车站武陵旧事之19 读书室武陵旧事之20 菜店武陵旧事之21 广播站 武陵旧事之22 户房 武陵旧事之23 药王庙 武陵旧事之24 罪恶值武陵旧事之25 护城堤 武陵旧事之26 邓家巷子 武陵旧事之27 自来水武陵旧事之28 医校 武陵旧事之29 卫生局 武陵旧事之30 第二楼武陵旧事之31 豆腐社武陵旧事之32 三岔口 武陵旧事之33 南较场 武陵旧事之34 苹果园 武陵旧事之35 灯光球场 武陵旧事之36 竹林边 武陵旧事之37 汽车队 武陵旧事之38 文化馆武陵旧事之39 戏台 武陵旧事之40 薪传武陵旧事之41 交通局武陵旧事之42 汽车站武陵旧事之43 丁字街武陵旧事之44 南门外武陵旧事之45 大礼堂武陵旧事之46 山二黄

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

附件:

3

3 [时间:2011-9-9 20:11]