摘要:本文主要利用四川冕宁白鹿营彝族文书、《冕宁档案》,揭示明清“水田彝”的国家化进程及其族群性的生成。万历后期,为抵抗叛乱,部分大凉山彝人被宁番卫招募到平坝充当营兵,形成白鹿营等彝族聚落。入清后,白鹿营彝人随土司的招立再次被纳入国家体制,但直到乾隆晚期,其聚落形态、权力格局和风俗文化等方面仍保持着较强的独立性。此后,随着移民的到来、保甲的编设及文教的推广,白鹿营彝族的独立性逐渐弱化,国家认同感日益增强,最终形成有别于高山彝族的“水田彝”。明清“水田彝”的国家化,既促进了边疆的稳固,同时也生成了其独特的族群性。

关键词:国家化进程;族群性;“水田彝”;白鹿营;明清

一、引言

(一)问题及相关研究回顾

边疆族群是如何整合进国家的?这一问题,是理解“大一统”中国形成的重要途径。长期以来,学界习惯于用国家政治、经济、军事和教育制度从中心向边缘的推移来描述其过程。这种“自上而下”的视角,事实上仍然延续着中国传统的以中原为中心“一点四方”的思维模式,将边疆族群进入国家视为被动的接受过程,而未能充分考虑其能动性(蓝勇,1992:5—6)。

上述不足促使后来以科大卫、刘志伟、陈春声、萧凤霞等为代表的“华南学派”尝试以“自下而上”的视角,来理解华南及其族群与国家的关系。围绕地方如何整合进国家这一问题,他们从礼仪传统、传说故事、神明崇拜等角度进行了深入探讨。例如,科大卫认为,礼仪改革构成了国家与社会关系最重要的部分,而且可能是边陲地区整合到国家过程中最重要的元素(科大卫,2016)。他指出,学校祭孔和朱子《家礼》早在宋代的广州已经出现,由此开启了珠江三角洲国家化的序幕,但这一地区真正被吸纳进国家主要还是在明代。随着明初以来里甲编设、科举恢复,由地方人士推动的正统礼仪在16世纪遍及珠江三角洲乡村,宗族借助礼仪将自己“士绅化”,地方由此被整合进国家的“礼教”秩序当中(科大卫,1999;科大卫、刘志伟,2000)。

刘志伟指出,为开发和控制沙田,明初在珠江三角洲定居的老居民利用种种国家制度和文化象征——如建构符合国家礼仪以及具有士大夫传统的宗族(刘志伟,1999、2006),祭祀象征正统性的北帝(刘志伟,1994)——把自身在地方上的权力与王朝正统性相联系(萧凤霞、刘志伟,2004)。

华南研究显示,随着明初以来户籍、土地、税收及科举等制度的推行,地方群体为获得资源控制的优势,往往有意识地利用制度、礼仪、文字、信仰、传说等象征正统的手段建构起地方社会对国家的认同,从而使国家秩序得以在边疆确立和巩固。边疆族群由此被整合进“大一统”国家当中。概言之,“华南学派”在探讨边疆族群的国家化进程时,强调当地人的能动性,将“大一统”国家的形成理解为地方积极利用国家话语进行社会建构的过程(刘志伟,2003)。

与华南的经验不同,詹姆斯•斯科特(James C.Scott)敏锐地注意到,我国西南边疆的部分高地族群在国家化进程上有其特殊性。他指出,居住在泰国、老挝、缅甸、柬埔寨、越南以及中国西南四省(川、黔、云、桂)部分地区海拔300米以上的高地族群,长期采取刀耕火种、不用文字等手段逃离国家统治。直到晚近国家力量绝对强大,这些高地族群才最终结束无政府的状态(James C.Scott,2009)。在斯科特的描述中,我们看到高地就像是一个吸纳人口的容器,不断有平地上的人迁入其中,逃离国家,却看不到高地上的人迁向平地,融入国家,因此高地族群的国家化进程显得相当晚近、被迫和单一。那么,高地族群的国家化是否还存在其他的方式?其过程对族群性(族群性质和文化特征)的生成有着怎样的影响?本文将以四川冕宁白鹿营“水田彝”的个案对这些问题作进一步的探讨。

(二)个案背景

本文的“水田彝”,是指位于四川安宁河及其支流沿岸的河谷平坝上的彝族,在冕宁、西昌、德昌等县市境内多有分布。这部分彝族自称“咪西苏”(意为“平坝人”),因善于开垦水田、种植水稻,故又被称为“水田彝”。根据调查,“水田彝”原本也是居住在高山上的彝族,后因各种原因迁徙到平地上生活(吴恒,1987:34)。由于长期生活在平坝并受汉族的影响,他们在生产、生活、经济、文化等方面都与居住在大凉山的高山彝族有着显著的不同。据上世纪60年代的调查显示,解放前“水田彝”在生产上以农业为主,兼以捕鱼、卖柴等为副业;在经济上已进入地主经济阶段,有不同程度的土地租佃关系,但仍保持有少量的奴隶;在生活上与汉族杂居,处于汉族四面包围之中;在文化上兼说汉语、兼用汉姓、兼着汉装,已达到相当高的汉化程度(吴恒,1987:33—37)。正是这些特点,突显出“水田彝”与高山彝在族群性上的差异。

“水田彝”的研究成果大致可分为三类。第一类是有关“水田彝”的调查报告。例如,陈宗详(1947,1948)在民国时期就已经对德昌“水田彝”的分布、婚姻、神话、宗教等情况进行了调查和记录;解放初期为进行民族识别,我国进一步展开了对西南彝族社会历史的调查。其中部分内容涉及“水田彝”的历史及社会状况(中国科学院民族研究所、四川少数民族社会历史调查组,1963;吴恒,1987)。第二类是彝族通史论著,通常将“水田彝”作为彝族的一个分支加以论述(中国科学院民族研究所、云南少数民族社会历史调查组,1963;方国瑜,1984;)。第三类是专题性的研究,涉及“水田彝”社会文化的诸多方面,成果颇为丰富。例如,斯蒂文•郝瑞(2000)以冕宁漫水湾彝族为例,探讨了“水田彝”的族群认同问题,指出实行民族内婚是其坚持自我认同的主要原因;朱文旭、张静(2005)从词汇和语法两方面对冕宁漫水湾和喜德冕山镇的彝族“水田话”做了分析;肖雪(2007)考察了喜德大石头和冕宁漫水湾彝族的丧葬文化,认为“水田彝”通过宗教信仰的传承强化了族群记忆;邓明英(2011)则对冕宁回龙乡“舒诺村”彝族哭嫁歌进行了调研,指出“水田彝”口头传统的传承呈现出“完整的”“过渡中的”“逐渐消失的”三种状态。

综上,学界对“水田彝”已有不少研究,然而既有成果并没有对其国家化进程给予充分的关注,更遑论探讨国家化进程对其族群性的影响。换言之,“水田彝”是如何从高地来到平地,其族群性又是怎样形成的?这一过程至今没有得到清晰的指认。窃以为,这样一个过程恰恰是我们检验和反思高地族群国家化进程及其族群性生成的绝好案例。诚然,要讨论这些问题实属不易,因为与此相关的史料极为稀少。而本文之所以能展开这项研究,主要得益于笔者在四川冕宁调查期间搜集到的“水田彝”资料和清代《冕宁档案》。前者对明清时期冕宁白鹿营“水田彝”的形成过程有较为详细的记录[1],而后者则为我们提供了其所处社会环境的历史资料。[2]利用这些资料,本文将对“水田彝”的国家化进程及其族群性的生成进行细致梳理,并就高地族群国家化的一些既有观点做出回应。

二、从高山到平地:明万历年间白鹿营彝族聚落的形成

白鹿营,是四川省冕宁县河边乡新安行政村下的一个地名。在当地,汉、彝杂居,已连成一片,难分彼此。据笔者调查得知,白鹿营彝族正是当地所称的“水田彝”。而从现存文献来看,其聚落的形成可追溯到明朝万历年间,与宁番卫招募高山彝人充当营兵、抵御地方叛乱有关。

(一)万历三十六年宁番等卫的叛乱

白鹿营所在的四川冕宁县位于大渡河南岸。发源于该县北部的安宁河向南流经今西昌、德昌、会理、盐源等县市,最后注入金沙江。历史上,安宁河一线,东有大凉山罗罗(彝族),西有雅砻江番部(藏族),是沟通川滇、控扼番罗的战略要地(刘应李,2003:461)。因此,明朝初年沿着安宁河流域自北向南设有越巂(今越西县)、宁番(今冕宁县)、建昌(今西昌市)、建昌前(今西昌市)、会川(今会理县)、盐井(今盐源县)六卫及八守御千户所,屯军五万八千名,以保障川滇要道的畅通(黄廷桂,1986:61)。此外,明朝又在卫所体系下设建昌、德昌、威龙、普济等土官辅助统治(李贤,1986:556)。

起初,宁番、建昌等卫兵多粮足,势力颇为强盛。但至明朝万历年间,由于环境恶劣、粮饷拖欠、卫官剥削等原因,卫军大量逃亡,只剩五千余名,不足明初兵力的十分之一。这使得宁番等卫势力大为衰退,难以有效控制周边部落(黄廷桂,1986:61)。此外,自明朝中期以来,该地区最大的土官——建昌卫土指挥使安氏接连缺乏子嗣,其族人为争袭土官职位而屡次教唆周边部落反叛,祸及当地卫所(顾炎武,1996:118)。因此,明后期宁番、建昌等卫周边部落的反叛变得日益频繁。

万历三十六年(1608)十月二十二日,又因争袭之故,建昌卫土官安世隆被部下刺杀身亡,随后引发了一系列严重的地方叛乱。时任四川巡抚的钱桓对此有详细的记载(钱桓,《按蜀疏草》卷九)。是年十月二十七日,宁番卫梅子村西番白衣呷与数十名罗罗烧抢刘家屯,砍伤汉人刘仲礼。次日,大凉山沈喳、桐槽(今属喜德县)等罗罗与打冲河(雅砻江上游支流)两岸山区的洗租、坝险、瓦都等寨西番、罗罗在泸沽(今冕宁县泸沽镇)、高山堡会合,劫掠宁番卫中所屯。二十九日,宁番卫军人杨勋一家八口遇害,数十人被掳,余众纷纷逃散。十一月初二至初六日,各部再度焚掠宁番卫屯堡,抢劫军人王庆二、秀才周化新等家,掳去步于启等十二人及牛马财物,杀死一人,打伤三人。初七日,宁番卫天王屯、李百户屯、大堡子遭到劫掠,四十余人遇难。初八初九两日,各部又联合攻打宁番卫吴海屯、文莊屯、天王屯、李百户屯、景百户屯、高山屯、郑百户屯等,掳去杨植三全家,并声言围攻宁番卫城。十二月初七日,坝险、雪坡、桐槽、沈喳等寨数百人兵分两路向宁番卫城进发,沿路烧抢屯堡,掳去陈奇策、周熙、陈嘉福等人,杀死一人,并抢去各屯牛马等财物。同月二十五日,阿都等寨千余人又分四路围攻宁番卫城,在遭到守城官兵阻击后才开始陆续退去。

(二)招募营兵与白鹿营等彝族聚落的形成

由上可知,由于卫所势力衰退,万历三十六年(1608)叛乱爆发后,宁番卫已无力抵御,以致屯堡屡屡遭难,人员和财产损失严重。为避免形势继续恶化,宁番卫不得不采取招募武装力量的方式来应对叛乱:

据报情形,则宁番一带涂炭已甚,该卫署印千户李应春、操捕镇抚欧应时招能捍御,而夷且戕官梗道,羽书不通,径行阻绝,似兹狂悖,蓋神人之所共愤,王法之所必诛者也。(钱桓,《按蜀疏草》卷九)

“招能捍御”,说明宁番卫在军力不足的情况下招募了一批武装力量来应对叛乱。尽管如此,官员被杀、道路不畅、音讯不通的情况仍不时发生,足见叛乱之严重。那么,当时宁番卫到底招募了哪些人来抵御叛乱呢?对地方社会有何影响?康熙五十二年(1713)的一份档案对此有比较详细的记载:

本年八月十五日,据南山营夷民普车、脚呼、沈喳、别咱一十二家等诉前事,词称情因万历三十六年夷人大反,烧杀屯堡,地方空虚,无人掌渡,公文稽迟,往来阻隔,有宁番卫绅衿头人于冕山赵操司台前公呈招蚁等赵四一十二家于南山营摆渡,拨给中前二所绝业荒田四十八石,承粮四石八斗,令蚁祖等开垦抵纳,上而应渡公文粮草,下而看守河西路道。(《冕宁档案》,400—49)

仔细阅读以上材料,我们可以发现当时宁番卫招募武装的一些重要信息。第一,在当地汉族官兵逃亡严重、无人可募的情况下,宁番卫从附近少数民族当中招募了一批营兵来应对叛乱。第二,营兵帮助宁番卫看守道路、传递公文、撑船应渡等,这与明代文献记载当时“戕官梗道、羽书不通,径行阻绝”的情形相吻合。第三,就族别而言,所招营兵为彝族,而且是居住在高山地区的彝族。如上文提到的沈喳、别咱都是明代大凉山有名的黑罗罗,即拥有较多家奴、势力强盛的“黑彝”。而上文“冕山赵操司”,即指冕山桥守御千户所赵姓官员。该千户所隶属于宁番卫,位置逼近大凉山腹地,与越巂卫相近(李贤,1986:556)。宁番卫正是通过该千户所招来高山地区的彝族。由此可知,所谓“招能捍御”,即招募势力强盛且愿意为卫所效力的高山彝族来应对叛乱。第四,作为回报,宁番卫拨给彝族营兵位于河谷地带的卫所荒芜田土耕种。因此,彝族营兵得以从高山迁到平坝定居,从而形成彝族聚落南山营。

事实上,万历三十六年(1608)宁番卫招募的营兵不止南山营一处。康熙五十二年(1713)的另一份档案记载:“(前缺)反乱,设立赵操司,招夷立为八营,以为护身之符”(《冕宁档案》,1—31)。可知,当时宁番卫一共招募了八个营的兵力,以帮助抵御叛乱。八营当中,除南山营外,白鹿营也是其中之一。白鹿营鲁姓彝族收藏的一份明代契约对此记载:

计开白鹿沟白鹿营夷民自□□坐落白鹿营一十四里,其地方四至,东至齐菩萨,南至齐朱家坟,西至水沟,北至齐烧人厂。四至分明,不曾贪占汉人地土在内。文香水沟四至,上齐白塔沟,下齐沙帽石,两边齐山脚旱地,中共齐水沟。四至坐落明白,并无汉人田地,开明是实。留此遗约,子孙永远为照。其有水田、旱地交与戥之、阿思、刻牛、哈拉、脚糯、落牛,此夷人六兄弟耕种开垦栽种,其俞宅子孙不得后来争论。

万历三十六年冬月初一日立字人俞洪。(《万历三十六年俞洪立契》,鲁洪友藏)

如前所述,土官安世隆于万历三十六年(1608)十月二十二日身故,二十七日叛乱随起。上述契约立契时间是万历三十六年(1608)冬月初一日,即叛乱发生的第四天,可知白鹿营鲁姓祖先在叛乱发生后不久即被宁番卫招为营兵。关于这点,鲁姓乾隆五年(1740)的一份资料有更为明确的记载:“情因夷民先年住居巴姑,因万历三十六年(1608)番夷大叛,无人看守地方。蒙余守爷拨夷看守白鹿沟,世代守法”(《乾隆五年厄易诉状》,鲁洪友藏)。由此可见,白鹿营同南山营都是万历三十六年(1608)形成的。而且,它与南山营具有相似的特点:

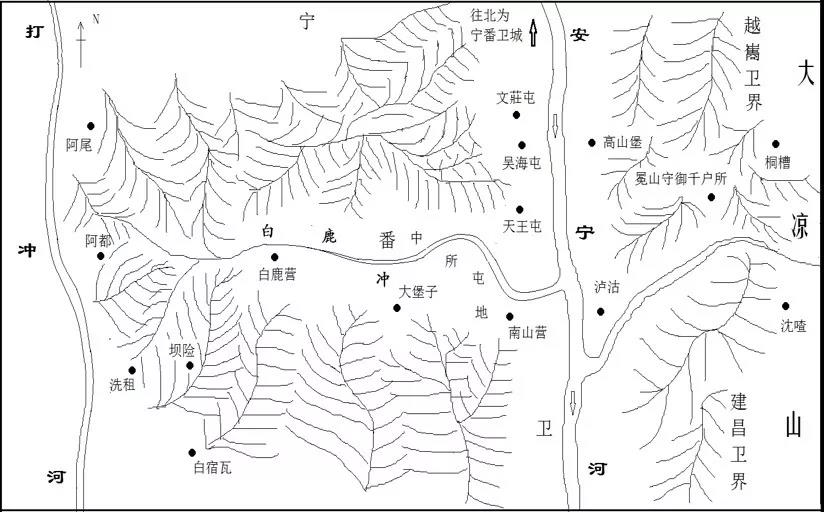

第一,二者皆为冲要之地,是宁番卫“招能捍御”的重要据点。南山营位于安宁河与白鹿河的交汇处,是重要的交通枢纽,因此设该营负责传递文书、撑船应渡等。而白鹿营(所在之地名叫“白鹿冲”,亦称“白鹿沟”)位于南山营以西,是打冲河东岸山区向安宁河平坝延伸的缓冲地带,也是附近山区原住民进入宁番卫的必经之地(参见图1)。据明代文献记载,附近山区的原住民常常通过白鹿冲进入平坝地区骚扰宁番卫屯堡,“各番贼朝夕出没,东西抢掠,势甚猖獗,恐稍迟缓,益难收拾。又查前贼俱系白宿瓦、阿都、阿尾、坝险等寨番夷,屡年劫害,巢穴在于麻科等一十六村寨,路通宁番卫,地名白鹿冲”(钱桓,《按蜀疏草》卷九)。由前可知,阿都、坝险等寨正是万历三十六年(1608)叛乱的主要参与者,因此叛乱爆发后,宁番卫随即招募鲁姓祖先等人众在白鹿冲开设白鹿营,以抵御上述各寨对卫所屯堡的侵扰。而鲁姓祖先之所以被招为营兵,一个重要的原因就在于他们有兄弟六人,颇具实力,符合宁番卫“招能捍御”的要求。

图1:明代后期宁番卫白鹿营及其周边形势示意图

第二,与南山营彝族一样,白鹿营鲁姓祖先原本也是高山彝族。上文提到鲁姓祖先原本居住在巴姑,后来才迁到白鹿营。据明代文献记载,巴姑是越巂卫高山地区的一个罗罗寨落,与卫所官兵交往密切。万历三十二年(1604)二月十九日,越巂卫徐世忠家遭脚白、那古等人烧抢。二十二日,巴姑罗罗就帮助官兵将脚白擒获(钱桓,《按蜀疏草》卷九)。由此可知,巴姑罗罗是越巂卫附近的高山彝族,平时与卫所关系较好。这是宁番卫能在叛乱发生后迅速招来鲁姓祖先充当营兵的一个重要因素。此外,在笔者的田野调查过程中,鲁姓亦自称其祖先来自位于大凉山腹地的越西、昭觉,印证了明代文献关于巴姑位置的记载。综合文献与调查可知,白鹿营鲁姓祖先原本也是高山彝族,后因被宁番卫招募为营兵的缘故,才由高山地区迁往安宁河平坝定居,从而形成白鹿营这一彝族聚落。

第三,除南山营彝族以外,白鹿营彝族也获得了大片的土地资源。根据上述契约记载和笔者的实地考察可知,白鹿营鲁姓祖先获得的土地主要包括山地和水田两部分。其中山地位于今冕宁县河边乡河边场以南不远处,当地人称之为“鲁家山”。该山坐南朝北,有三条山脊向平坝方向延伸,分别叫做“菩萨山”、“灵牌山”和“祖坟山”。水田则位于鲁家山下的平坝上,以河边场后的一条大水沟(即前文万历三十六年契约记载的“文香沟”)为界,延伸到鲁家山脚下的水田皆属鲁姓彝族所有。土地资源的获得具有重大的意义,它一方面为白鹿营、南山营等彝族聚落的形成奠定了基础;另一方面也改变了这部分彝族的生产方式,使其从高山上的放牧和渔猎经济向平坝上的农耕经济转变。“水田彝”也因此逐渐与高山彝族区别开来。

综上,白鹿营、南山营等“水田彝”的祖先原本都是高山上的彝族,因明万历三十六年被宁番卫招募为营兵,才从高山地区迁往平坝定居,由此形成一个个彝族聚落。

继续浏览:1 | 2 | 3 | 4 |

文章来源:中国民俗学网

【本文责编:张丽丽】

|