| |

|

首先我们来看未被该集子收入的故事,分别为《传家宝》、《将军石》、《烟囱砬子》、《觉罗城》、《巫医窝克托》、《三音图隆格格》、《巴隆色被斩》、《阿尔达巴图鲁罕》、《该死的放山搭》、《白山第一》、《三访贝勒府》、《借宿破案》、《鸭蛋包子》、《三探鬼门关》、《乌拉大豆腐》、《高铃果》、《一亩三分地》、《天和地》、《山和岭》、《兴凯里罕》、《率宾马》、《桦皮小篓与桦皮威虎》(与桦皮娄是不同),共计22篇。傅英仁虽掌握大量民间故事,但出版的故事约在190篇,不到280篇,也远没有600多篇那么夸张。这些应该是傅英仁记得扎实的故事篇目,他说“还有一本民间故事,是张口就来的,共180—190余篇,挑记得扎实的,也就是一提就能想起来的故事。

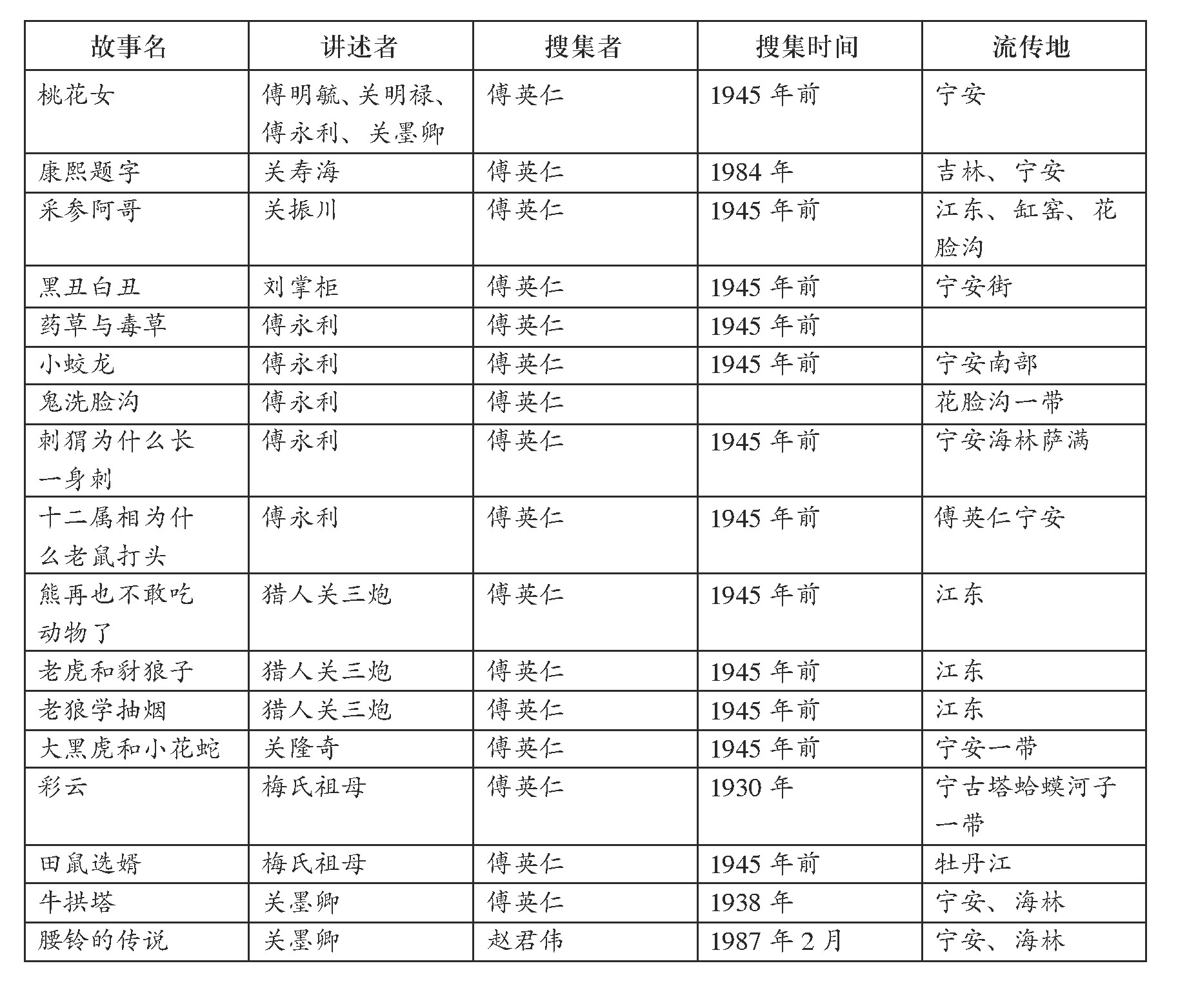

其次,我们来看表1,傅英仁所讲述的17篇故事,他是搜集者而非整理者。当然,这些故事搜集时间颇为久远,傅英仁角色也发生了转变,从搜集者变成讲述者。而《腰铃的传说》中《傅英仁满族故事》中为《腰铃》。

表1

再次,有一个问题,我们看到多个材料提到傅英仁听过父亲讲述故事,“除了教他四书五经之外,还给家里人讲官府衙门的见闻,如《春二阔和瑞子凌》《县太爷请大神》《魁星阁闹鬼》等故事”。但遍检各故事选,都没看到这几篇故事,不知为何。

结语

作为“民间故事家”、民研会成员、曾被培养的小萨满、满族说部重要传承人、宁安满族民间文化的重要传承人,一直以来,傅英仁从未放弃过向周边的家人、亲戚、朋友搜集民间文化,也从未放弃过将所掌握的满族文化以书写的方式保留下来。1949年前,少数人坚持调查,他为其中一分子;1949年后,矢志不渝坚持下去的只有他;无论“土改”期间还是“五七干校”劳动时,他都是积极主动的民间文学搜集者及讲述者。在20世纪80年代“三套集成”的搜集整理过程中,他脱颖而出,成为著名的“民间故事家”。在多部选集中,其文本占有重要篇幅,之后出版了个人的故事集和神话集。“访萨采红”团队及“吉林满族说部艺术集成委员会”都将傅英仁作为重要的传承人,他也不遑多让,表现出色,出版了多部满族说部。在这个过程中,他一直与地方文化人、学者、故事家保持着密切的联系,也吸引了多位学者的目光,如以马名超为代表的哈尔滨师范大学的调查团队,以王世媛为代表的黑龙江省民间文艺家协会,以宋和平、孟慧英为代表的中国社会科学院民族文学研究所的科研人员,有王宏刚、程迅为代表的吉林社科院“访萨采红”的学术团队,有以富育光、荆文礼为代表的吉林省满族说部集成委员会,还有张爱云对他持之以恒的跟踪采集和整理。

傅英仁讲述的神话84则,故事190篇,总计不足300篇。如果我们将那七部每部都在十几万字以上的满族说部纳入他的故事库中,这逾百万字的文本实在令人惊叹,他是当之无愧的“民间故事家”。“对傅英仁老人掌握的满族神话、故事的发掘与记录,也经过一个相当长的工作过程。起初,对他还只局限在某些地方传说的采集,多半由他来讲述,别人记录。由于他本人是知识分子出身,后来便自己动手整理,取材范围也由传说扩大到历史故事直到神话、歌谣。如果不是多年以来、特别是‘文革’以后的民间文学工作的长足发展,我们很难想象从他那里采集到如此丰富、如此别具一格的民族民间文学作品来的”,这段话客观地评价了傅英仁能够“合众家之长”的若干重要因素。本文虽以此作结,但从“嘴茬子”到“笔头子”,傅英仁留下的“故事篓子”有助于我们进一步研究满族民间文学传承和发展的若干重要问题。

(本文原载于《民间文化论坛》2018年01期。注释从略,详情参见原文)

继续浏览:1 | 2 | 3 |

文章来源:中国民俗学网

【本文责编:孙亮】

|

|

|