|

10月24-27日,由中国民俗学会、山东大学联合主办的“中国民俗学会2025年年会”在山东大学中心校区开幕。本次年会的主题是“全球化与本土化对话中的民俗学自主知识体系建设”。山东大学党委副书记李向阳,中国民俗学会会长、山东大学特聘教授叶涛,山东大学儒学高等研究院党委书记、执行院长王加华等出席开幕式。中国民俗学会秘书长、中国社会科学院研究员施爱东主持开幕式。

山东大学党委副书记李向阳在欢迎辞中表示,山东大学自建校之初,就与民俗学结下了不解之缘。本校“文史见长”的传统,本身就包含着对民间文化、民俗事象的深切关注。早在20世纪30年代,山东大学前辈学者如闻一多、顾颉刚等先生的研究中已体现出对神话、歌谣、风俗等民间材料的重视与运用,开风气之先。50年代,民族民间文艺调查活动在全国范围内展开,山东大学的师生也积极投身其中,对山东及周边地区的民间文学进行搜集整理,积累了丰富且宝贵的原始资料。80年代,乘着改革开放和学科重建的春风,山东大学进一步加强了民俗学、民间文学学科建设,开设了系列相关课程,培养了众多专业人才,特别是创办了《民俗研究》杂志,为学科发展奠定了坚实基础。进入新世纪以来,山东大学的民俗学研究步入了快速发展阶段,依托儒学高等研究院、文学院、历史文化学院等相关院系力量,整合学术资源,承担了一批国家社科基金重大、重点项目,产出了一系列具有影响力的学术著作和政策咨询报告。同时,山东大学积极推动民俗学研究成果的社会转化,服务于地方文化建设和乡村振兴战略,在传统村落保护、非遗事业发展、民俗旅游规划等方面发挥了积极作用。可以说,民俗学研究已成为山东大学人文社科领域中特色鲜明、充满活力的一部分。李向阳副书记强调,与会专家们的真知灼见、思想碰撞,必将极大地推动中国民俗学的学科体系、学术体系建设,为铸就文化事业新辉煌贡献民俗学界的独特智慧。

山东大学党委副书记 李向阳

中国民俗学会会长、山东大学特聘教授叶涛强调民俗学与民间文学是植根于人民日常生活、关注民众集体智慧与情感表达的学科。我们所研究的口头传统、风俗习惯,正是人民群众世代创造、传承并实践的活态文化,生动体现了人民的主体性与创造力,是学术研究中“人民性”最为直接的彰显。民俗学与民间文学必将在当代中国社会与文化建设中发挥更为重要的作用。

叶涛还提到山东大学民俗学学科作为国内民俗学研究的重要阵地,学术传统源远流长,积淀深厚,在民俗学理论、农耕文明与村落社会研究等领域成就卓著,特色鲜明。适逢山东大学主办的核心期刊《民俗研究》创刊四十周年,叶涛代表中国民俗学会予以祝贺,感念《民俗研究》多年来为构建中国特色民俗学学术理论、学科体系做出的深远贡献。

中国民俗学会会长、山东大学特聘教授 叶涛

开幕式上,主办方还播放了纪念短片,缅怀过去一年去世的民俗学者。与会学者们对为中国民俗学与民间文学学科建设做出杰出贡献的前辈学人表达了深切的怀念与崇敬。

中国民俗学会副会长、北京师范大学教授康丽主持主旨发言环节。南方科技大学教授王晓葵、北京师范大学教授鞠熙、南京农业大学教授胡燕、云南大学教授董秀团、山东大学教授刁统菊,分别作了题为《遗产研究与现代生活方式构建》《风俗与民俗》《论主体间性视域下文化聚落的吉祥文化生成机制》《以菌为生:大理石龙村民的松茸日常与关系生产》《田野作业与中国民俗学自主知识体系构建》的报告,从学术概念辨析、方法论创新及文化实践等多重维度,探讨了当代民俗学在社会变迁中的学科自觉与知识体系拓展,在学理与实践层面均具有开创意义。

中国民俗学会副会长、北京师范大学教授 康丽

南方科技大学教授 王晓葵

北京师范大学教授 鞠熙

南京农业大学教授 胡燕

云南大学教授 董秀团

据介绍,中国民俗学会2025年年会自今年3月开始征文以来,得到了广大会员和学界同仁们的积极响应,到8月底征文截止时,共收到应征论文970篇,其中655篇论文获得入选资格,成功注册参加会议的论文共计527篇,与会代表600余名。本届年会共设立了1场大会主旨发言和72个分会场专题研讨,内容广泛,涉及民俗学标识性概念、中国故事学、中国民间文学本土理论、非物质文化遗产保护、泰山文化等多个前沿话题。

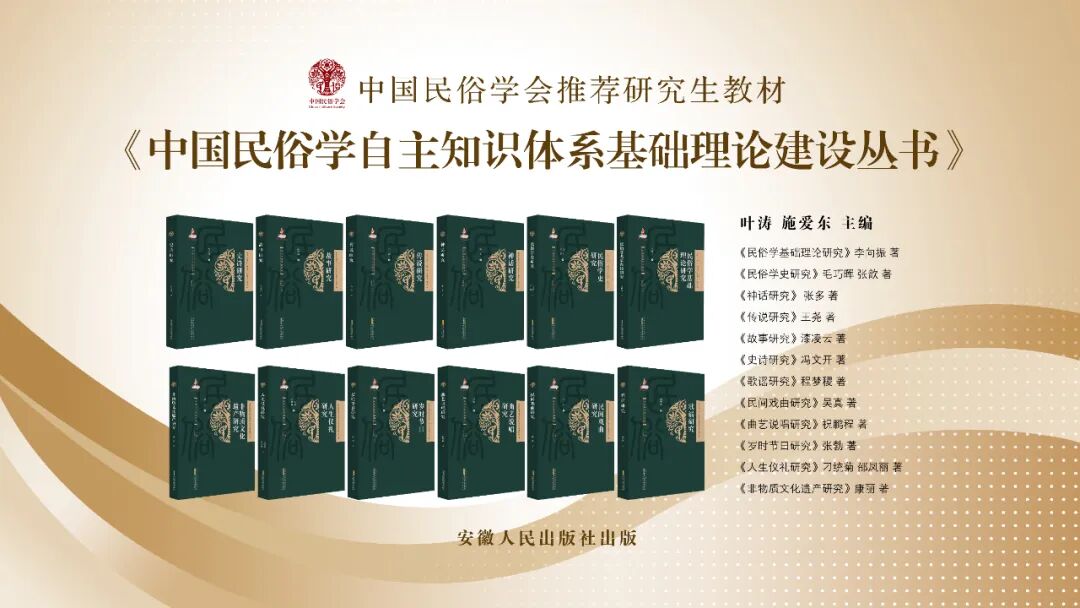

大会期间还召开了“《中国民俗学自主知识体系基础理论建设丛书》新书发布会”。该丛书由安徽人民出版社出版,包括《民俗学基础理论研究》《民俗学史研究》《神话研究》《传说研究》《故事研究》《史诗研究》《歌谣研究》《民间戏曲研究》《曲艺说唱研究》《岁时节日研究》《人生仪礼研究》《非物质文化遗产研究》12部,该丛书立足于中国民俗学学科基础理论,遵循原创性、权威性、适用性原则,从结构到体例都有创新,主要侧重于理论和方法的适用性与实用性。不仅梳理理论流派、详析学术关键词、介绍研究方法、分析学术案例,还在此基础上,指出当代学术前沿及可能的研究路径,并附加学术资源介绍、研究范例举要等。分门别类、点面结合、突出重点、注重实操,既全面梳理已有学科知识和学术体系,又反映学科的发展方向和演进趋势。

在全球化与本土化交织、碰撞与对话日益深化的时代背景下,中国民俗学肩负着构建自主知识体系的时代重任。如何以此为基石,自觉立足于中华优秀传统文化的沃土,在与世界多元文化的平等对话中,提炼具有自身特色的学科概念、理论范式和话语体系,是广大民俗学者面临的新问题与新契机。这不仅是从知识论层面深化学科内涵的必然要求,更是增强文化主体性、使民俗学在服务国家战略中展现更大作为的关键途径。

(点击查看大图)

【本文责编:李中彦】

|